L’Historien a-t-il, doit-il, avoir un rôle social ?

Le fil rouge de cette réflexion consiste en des questionnements autour du rôle de l’historien dans l’espace public ou privé et autour de ses interactions avec la demande sociale.

A travers l’évolution de la demande sociale à partir de la fin du XIXème siècle, nous comptons exposer comment l’historien s’est peu à peu introduit dans l’espace public (et dans certains cas, privé), passant du milieu académique au milieu judiciaire, politique ou institutionnel.

Comment l’historien s’est-il emparé de la sphère publique ou privée afin de devenir un modèle de référence, un incontournable ?

A travers des exemples relatifs à l’Affaire Dreyfus, en passant par la déségrégation et les revendications des droits des peuples autochtones en Amérique du Nord, au développement de la public history et de « l’historien conseil », et enfin l’historien comme témoin lors des procès pour crimes contre l’humanité, nous comptons définir les champs d’action de l’historien et la relation qu’il entretient, ou qu’il créé, avec l’État, la société et les citoyens.

L’Affaire Dreyfus… l’avènement de l’historien-expert

Le milieu judiciaire sollicite dès la fin du XIXème siècle l’Histoire et les historiens dans le cadre de procès. Une des premières occurrences rencontrées est celle de l’Affaire Dreyfus qui convie une brochette d’historiens et les institue en tant qu’ « experts ».

A la croisée des chemins, entre guide moral et homme de science[1] (pour afficher les notes en bas de page, veuillez cliquer ici) l’historien prend place au cœur du procès. L’investissement des historiens a des conséquences d’une part sur l’affaire elle-même, et sur d’autre part sur le métier d’historien.

L’engagement des historiens dans l’Affaire Dreyfus revêt deux pans :

Premièrement, celui de l’expertise. Des médiévistes tels Arthur Giry (mandaté par Émile Zola) ou Émile Molinier sont amenés à exercer leurs compétences de chartistes et de paléographes pour authentifier ou non l’écriture de Dreyfus.

Ces historiens interviennent durant le second volet de l’Affaire Dreyfus, lorsqu’elle devient médiatique, catapultée par le « J’accuse » de Zola en 1898.

Le rôle social que prennent les historiens et la qualité d’experts qui leur est conférée sont le produit d’un processus de légitimation de leur savoir. Ainsi, lorsque Arthur Giry est amené à déposer lors du Procès Zola en 1898, Gabriel Monod, historien renommé et influent[2], l’introduit et « rappelle les titres qui lui donnent le droit d’incarner le savoir historique sous son avatar le plus érudit »[3]

Quant à Giry, il commence son témoignage par un long exposé méthodologique avant de livrer ses conclusions sur le billet qui n’a pas été rédigé de la main de Dreyfus.

Il s’agit dès lors d’installer le bien-fondé des acteurs afin de légitimer la relation de « pouvoir-savoir » qu’ils instaurent.

Il est intéressant de voir que les historiens se confrontent alors avec les premiers experts du procès de Dreyfus, qui ont authentifié son écriture.

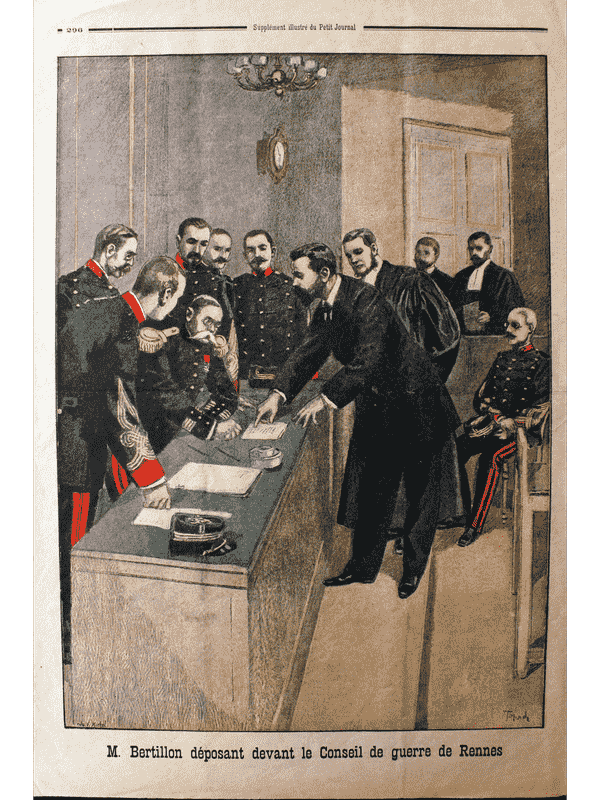

Citons l’exemple d’Alphonse Bertillon, appelé en tant qu’expert graphologue lors du premier procès pour ses qualités remarquées dans la mise en place du « bertillonnage », consistant en l’instauration de relevés anthropométriques et de photographies « face – profil » pour identifier plus facilement les criminels.

Bertillon est institué comme expert parce qu’il possède des compétences dans un domaine précis (l’identification judiciaire) mais ne possède pas de formation en graphologie. Ce qui ne l’empêche pas d’élaborer une théorie et d’incriminer Dreyfus.

Le scandale provoqué par Zola en 1898 cristallise les oppositions et marque le clivage entre une frange de la population et des intellectuels convaincue de l’innocence de Dreyfus, les dreyfusards et ceux qui sont convaincus de sa culpabilité, les anti-dreyfusards, qui se servent de la presse nationaliste et antisémite pour porter leur voix.

C’est dans ce contexte que les historiens qui exercent leur analyse, leur expertise, doivent légitimer leurs compétences.

Le fait de revoir les preuves et les pièces du procès Dreyfus marque le début du révisionnisme historique[4] et la demande sociale évolue : on fait appel à l’Histoire et aux historiens pour mettre en évidence des faits et établir ou non la responsabilité d’un individu[5].

Secondement, celui de l’engagement politique. Participer au procès Zola et aux débats de l’Affaire Dreyfus permet aux historiens d’affirmer publiquement leurs opinions et leurs sensibilités politiques ou morales. Pour exemple, Auguste Molinier profite du contexte pour donner une série de conférences et réaliser des pétitions pour la Ligue des droits de l’homme, fondée en 1898 en plein cœur de l’Affaire Dreyfus; Henri Hauser[6], jeune historien, milite pour le socialisme.et pour la place des Juifs dans la société française.

L’Affaire Dreyfus est éloquente et permet de montrer l’implication des historiens dans la sphère judiciaire et politique suite à une demande sociale explicite.

Une politisation de la discipline a lieu autour de l’activité scientifique. Autrement dit, en paraphrasant Michel Foucault, l’historien est un « intellectuel spécifique »[7], au croisement entre la vérité scientifique et l’engagement politique.

Dans le cadre de l’Affaire Dreyfus et des rebondissements suite au Procès Zola, il se produit un glissement des controverses internes au champ scientifique[8] vers une polémique qui implique d’une part l’intervention de la sphère médiatique (presse) et d’autre part l’intervention de la sphère politique.

L’Historien, de l’espace public à l’espace privé: développement d’une activité prolifique en Amérique du Nord

Entre pédagogie et expertise : cas d’utilisation des compétences historiques dans le cadre de la déségrégation raciale et des revendications des peuples autochtones aux États-Unis et au Canada.

Le recours aux historiens par les tribunaux aux États-Unis est fréquent dès la seconde moitié du XXème siècle. Ils sont désignés par les différentes cours pour leur expertise.

La conjoncture s’y prête bien entre la déségrégation, le mouvement des droits civiques et les revendications des peuples autochtones, en 1954, la Cour Suprême charge un collège d’historiens de plancher sur les amendements de la Constitution afin de comprendre si le quatorzième amendement « impliquait bien l’abolition de la ségrégation pour ses concepteurs »[9].

Durant les années 1970, l’historien Morgan J. Kousser est fréquemment appelé par la sphère privée. En effet, les victimes de la ségrégation raciale aux États-Unis réclament réparation. Le rôle de Kousser est alors d’apporter un regard d’historien sur les événements, de présenter le contexte historique, d’établir sur base de sources si une discrimination a eu lieu.

Par exemple, lors de son premier témoignage, son rôle était « de présenter l’histoire du racisme en Caroline du Sud dans un procès relatif à une disposition spécifique de l’État d’Alabama »[10].

Il fut également chargé de déterminer si cinquante ans plus tôt, il y avait eu une intention discriminatoire lorsque le scrutin majoritaire a été choisi au dépens du scrutin proportionnel.

Kousser garde néanmoins un regard critique sur son rôle et convient que la salle d’audience est un endroit où le but de l’avocat est d’essayer de faire gagner son client et qu’une « main invisible dirige le processus vers la production maximale de vérité »[11].

Le rôle de l’historien est alors au carrefour de celui de l’expert et de celui du pédagogue. Il s’appuie d’une part sur sa méthode pour réaliser une étude critique d’un fait donné et d’autre part il « présente » un cadre global de l’histoire du racisme aux juges.

Les débats autour des minorités autochtones au Canada et aux États-Unis ont créé un réel besoin en sciences humaines et plus précisément en histoire[12].

Les minorités autochtones, victimes de discrimination, revendiquent alors des droits qui sont examinés par la sphère judiciaire.

L’apport des compétences de l’historien, et dans les exemples que nous allons citer particulièrement de l’historien-archiviste, dans ces affaires est importants.

Aux États-Unis, les minorités autochtones revendiquent leurs droits. En 1968, les amérindiens fondent l’American Indian Movement. A travers différentes actions symboliques comme une marche sur Washington D.C. intitulée the trail of broken treaties, ou l’occupation plus musclée du site du Wounded Knee, ils manifestent leur volonté de reconnaissance et de défense des leurs intérêts.

Les historiens sont parvenus à retrouver une archive d’une décisions de la Cour Suprême de 1830 qui reconnait le droit des peuples tribaux à avoir un gouvernement avec des assemblées et le droit de prélever des taxes sur le territoire qu’ils occupent à cette époque[13].

Au Canada, la situation est différente puisque les peuples autochtones revendiquent une part des ressources naturelles qui sont exploitées sur les territoires qu’ils occupaient avant l’arrivée des européens.

De plus, certaines minorités comme les Hurons qui s’étaient alliés avec les colons français de la Nouvelle France en 1759, face aux anglais, revendiquent des droits territoriaux.

Une première étape est franchie entre 1975 et 1978 lorsque Hydro-Québec, une société chargée de la distribution de l’eau et de l’électricité, reconnait aux peuples autochtones une redevance sur l’exportation des richesses naturelles et l’obligation d’embaucher des membres de leur communauté.

Une seconde étape importante est l’adoption de la Loi Constitutionnelle de 1982 qui reconnaît dans son article 35 que « les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. »[14]

Néanmoins, c’est la mise en évidence par les historiens-archivistes desdits traités entre les autochtones et les colons français ou britanniques ainsi que d’un sauf-conduit du XVIIIème siècle, daté de 1760[15], qui consiste en un document signé par le signé par le Général Murray en faveur des Hurons suite à la défaite de la France, qui va permettre à la Cour Suprême de statuer en 1990 définitivement en faveur des peuples autochtones[16].

La Cour Suprême insiste d’ailleurs sur le fait que les tribunaux doivent « examiner le contexte historique général pour s’assurer de parvenir à une compréhension adéquate de la signification que revêtaient ces traités pour les signataires de l’époque »[17].

Elle reconnaît le droit de pêche et de chasse aux peuples autochtones, y compris la chasse à l’ours et l’exonération d’impôts et le remboursement des taxes payées par les autochtones sur l’énergie[18].

La demande sociale de l’historien-expert dépasse le cadre des revendications des peuples autochtones et de la discrimination raciale. Les historiens interviennent dans les conflits liés à des enjeux sociaux ou politiques tels les maladies professionnelles, les procès face à l’industrie du tabac ou encore l’environnement[19]

La public history : vers la professionnalisation du métier d’historien en dehors du cadre académique

Dans le courant des années 1970, en Amérique du Nord, une nouvelle manière d’appréhender l’histoire et son utilité voit le jour.

La public history est issue de la crise de l’emploi dans les Universités et rassemble des historiens qui souhaitent sortir l’histoire de « son ghetto institutionnel »[20]

Un déplacement du rôle social de l’historien a lieu[21] ; « archivistes, gestionnaires d’archives, consultants ou historiens sous contrat, documentalistes, éditeurs, producteurs de films et de médias, historic preservationnist, cultural ressource manager, interpreters and cultural museum educateurs, conservateurs de musées, historiens de l’oral, bibliothécaires et policy advisor »[22] sont les nouveaux visages attribués au rôle social de l’historien qui découlent directement de la demande sociale.

La public history regroupe donc différentes professions qui ont pour point commun la formation historique en milieu universitaire mais appliquée à des champs non académiques. Ces historiens sont engagés pour leurs compétences d’analyse de sources, de discours, leur aptitude à (re)contextualiser et à expliquer les faits.

L’objectivité de l’historien qui travaille pour une firme privée et qui est, par exemple, chargé d’écrire l’histoire de son employeur peut bien évidemment être mise en question.

Comment ne pas imaginer qu’un salarié n’abonde pas dans le sens de son employeur ?

Une forme de populisme appliqué à l’histoire peut être dégagée : « l’histoire pour et par les gens »[23].

Ces historiens publiques ne se perçoivent, d’ailleurs, pas comme des experts mais plutôt comme des facilitateurs[24] ou des intermédiaires entre différents groupes (administrations et citoyens, communautés et institutions, etc.).

La public history et les nombreux métiers qui y sont associés remettent en cause le concept même d’objectivité ainsi que celui de « profession historique ».

L’avènement dans les années 1970-1980 de l’historien publique, pratiquant une histoire appliquée, et de son succès[25] sont à mettre en relation avec le rapport qu’entretient la société avec sa mémoire, c’est à dire son passé.

Le glissement de l’usage civique de l’histoire amorcé dans les années 1960 en Amérique du Nord se retrouve à son apogée dans les années 1970-1980 en Europe Occidentale. La demande sociale implique un devoir de mémoire très fort. Le rôle social de l’historien est alors double :

D’une part, il doit participer à des projets de mémoire collective qui s’inscrivent dans la marée mémorielle[26], dans les commémorations ; c’est l’avènement des « historiens thaumaturges » dépeints par Henri Rousso[27] qui se pensent comme des passerelles entre une histoire savante et le monde réel ou encore comme des avocats au service d’une cause ou d’une communauté.

La demande sociale émane à la fois des États et du milieu judiciaire.

Les États voient dans le biais des commémorations et du devoir de mémoire l’opportunité de produire une cohésion citoyenne et de légitimer l’identité nationale[28].

La vague de procès pour crimes contre l’humanité de Klauss Barbie, Paul Touvier ou encore Maurice Papon marque le « retour » de l’historien-expert dans les prétoires[29].

D’autre part, l’enseignement de l’histoire se veut civique : l’histoire doit éduquer l’élève à devenir un bon citoyen.

L’enseignement de l’Histoire est pensé comme une fonction patrimoniale ayant pour but de faire prendre à l’élève conscience de ses racines. L’élève qui”devient” citoyen y est vu comme responsable, capable de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste[30].

L’historien comme témoin lors des procès pour crimes contre l’humanité

Comme souligné dans le point précédent, il y a une montée en puissance de la thématique mémorielle durant la fin des années 1970.

Les sociétés ont connu un changement profond dans leur manière de se référer à leur passé, qu’il s’agisse du passé national ou du passé en règle générale. Un changement du « régime d’historicité justifie un rapport spécifique de l’Histoire à la demande sociale »[31]

C’est dans ce contexte que se déroulent les procès pour crimes contre l’humanité.

Les historiens appelés à la barre déposent sur le contexte historique de l’époque.

Lors du procès de Paul Touvier en 1992, les historiens sont amenés à éclairer le jury et la cour sur les complicités dont il avait pu bénéficier auprès des membres du Clergé[32].

Les historiens sont chargés d’établir les responsabilités et de mettre en évidence les faits.

La question qui se pose à l’époque est de savoir si au nom du devoir de mémoire, l’historien a-t-il à accepter de témoigner en déposant sur le contexte ?

Pour François Bédarida qui témoigne au procès Touvier, l’historien a une mission, il se doit de répondre à la demande sociale et ne peut rester neutre ou indifférent. Il dira d’ailleurs au procès : « ce que nous affirmons est le fruit d’un travail d’élaboration à partir des documents, avec des méthodes éprouvées telle la méthode critique. Le travail des historiens est lui-même soumis au contrôle d’autres historiens (…). C’est pourquoi ma déposition, je le sais, recueillera l’assentiment général du monde des historiens »[33]

Cette question se pose également à l’occasion du procès de Maurice Papon en 1998 où Henri Rousso refuse de témoigner. Il dénonce la « judiciarisation du passé » et la logique d’un questionnement judiciaire imposé à l’histoire[34]. Durant le procès Papon, il y a une absence de questionnement sur le rôle de l’occupant allemand ou sur ce que peut être un acte de résistance chez un haut fonctionnaire. Pour Rousso, il y a une confusion des rôles, un façonnage de l’histoire. La faculté du fait n’est pas la même pour les historiens et pour les juristes. En histoire, elle s’impose d’emblée tandis que pour les juristes elle « est subordonnée à une signification normative antérieure »[35], avant d’être avérés les faits doivent être qualifiés (donc pré-jugés).

Rousso dénonce une instrumentalisation de l’expertise et un risque d’ « engendrer une confusion entre le travail scientifique [des historiens] et celui de la cour »[36] Il refuse « le rôle d’historiens thaumaturges capables de soigner une crise d’identité ou de légitimité, individuelle, sociale ou nationale »[37]

Deux écoles s’affrontent donc face à la question de la réponse donnée par les historiens à la demande sociale dans le cadre d’une expertise historique dans un procès : d’une part ceux qui comme Bédarida pensent qu’il faut répondre à la demande sociale et qu’il s’agit d’une occasion pour légitimer et instituer l’histoire contemporaine (et du temps présent) dans l’espace public ; d’autre part, ceux qui comme Rousso pensent qu’il y a une confusion des rôles et que l’histoire doit rester au service de la connaissance et ne doit pas s’immiscer dans la logique judiciaire.

Concluons

Durant le courant du XXème siècle, l’historien a quitté son confinement académique et sa posture d’érudit pour répondre à l’évolution de la demande sociale.

Aujourd’hui, l’historien fait partie intégrante de l’espace public et privé et semble considéré comme un incontournable. L’évolution du rôle social de l’historien s’est fait par périodes et dans des contextes particuliers.

Tout d’abord, l’Affaire Dreyfus est une belle illustration de la demande d’une partie de la société de revoir l’histoire et d’associer l’expertise de la méthode des paléographes au témoignage dans un procès. Les désignés experts, théoriciens de la science criminelle ou de l’identité judiciaire, n’avaient pas rempli leur rôle de manière satisfaisante, il fallait un regard plus objectif qui reposait sur une méthodologie et une formation reconnues.

De la part de ces historiens catapultés au rang d’experts, il fallut trouver les bons arguments afin de légitimer leur position. Ils trouvèrent ces justifications dans leur parcours académique et dans la méthode qu’ils avaient appris dans leur étude de la diplomatique et de la paléographie.

Nous avons pu voir ensuite que d’abord en Amérique du Nord et ensuite en Europe Occidentale, après la Seconde Guerre Mondiale, les historiens ont de plus en plus pris place dans l’espace public et dans l’espace privé. Le mouvement des droits civiques, la déségrégation et les revendications des peuples autochtones, ont marqué un cap dans l’évolution de la demande sociale, et de la fonction sociale, de l’historien. Tantôt pédagogue, tantôt expert, l’historien s’écarte du milieu académique pour contextualiser les affaires auprès du jury et des juges, et tendre à la recherche de la vérité.

La crise du milieu académique durant les années 1970 a mené à une évolution de la perception du métier d’historien par les historiens eux-mêmes. Une volonté drastique de s’écarter de la ghettoïsation de la profession a eu pour effet de développer la public history ou l’histoire appliquée. De nombreux historiens font carrière dans le public ou dans le privé, monnayant leur expertise et dans certains cas leur objectivité, qui selon l’activité peut être remise en question.

Enfin, entre les années 1970 et 1980, le concept de devoir de mémoire a fait son apparition et a rythmée la vie politique et sociale. Au nom du devoir de mémoire, le rôle social de l’historien a évolué. Il a un devoir, celui de servir la demande sociale au travers des commémorations, de l’éducation, ou encore de son témoignage dans les procès pour crimes contre l’humanité.

Nous avons pu mettre en évidence que ce devoir de l’historien n’est pas partagé par l’ensemble de la profession. D’une part nous retrouvons les historiens qui répondent à ce devoir, d’autre part nous retrouvons ceux qui voient dans l’immixtion des historiens dans la sphère judiciaire une confusion des rôles.

Néanmoins, le rôle social de l’historien dépend de son objet d’étude. L’histoire qu’il pratique transforme l’historien.

Au service de l’État, dans l’espace public, l’historien est tantôt un pédagogue chargé de promouvoir le sentiment citoyen en diffusant une « culture commune » auprès des étudiants ou de la population. Rôle capital dans une société qui, fragilisée par la perte du lien social et du sens civique, place ces thèmes au centre des débats ; tantôt un légitimateur qui par le biais des commémorations et des « marées mémorielles » produit et se fait le garant de la cohésion sociale ; tantôt comme un facilitateur, un intermédiaire entre les institutions et la population.

Au service du privé, l’historien peut revêtir différent visages ; celui d’un historien d’entreprise, chargé d’écrire l’histoire de son client ; celui d’un manager de ressources culturelles ; ou encore celui d’un conseiller politique.

Au service du milieu judiciaire secteur à cheval entre l’espace public et l’espace privé, l’historien prend le rôle d’un expert dans les procès environnementaux, pharmaceutiques ou encore défendant le droit de minorités ethniques, religieux, culturels.

Quel que soit son rôle, l’historien s’appuie d’une part, sur les règles de sa formation pour légitimer son expertise et d’autre part sur son rôle social pour ancrer sa position.

Sortant de la sphère académique, il faut garder à l’esprit que la quête de la recherche de vérité et de l’objectivité sont des illusions qu’il est possible de dépasser, à condition de jauger le passage de l’implicite à l’explicite, de l’énonciation à la dénonciation, du dire au faire et du scientifique au politique[38].

La vigilance reste de mise face à l’instrumentalisation éventuelle et consentie d’un pan de l’Histoire au service d’une demande sociale qui ne cesse de croître, et qui peut dans des régimes totalitaires mener à la falsification historique.

Une réponse à “Un rôle social pour l’Historien ?”

[…] L’Historien prend au XXème siècle un rôle social. […]